Campo di Ferramonti di Tarsia

Storia di un campo di concentramento

L'antisemitismo in Europa, gli ebrei stranieri in Italia e l'origine del Campo di Ferramonti di Tarsia

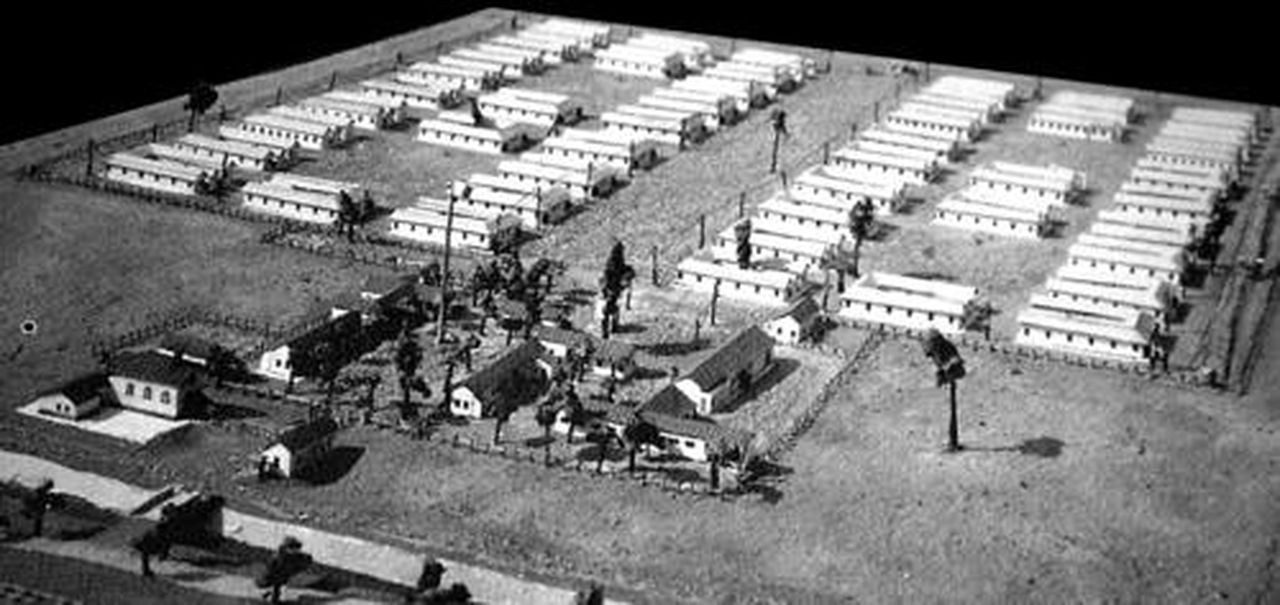

Il campo di internamento di Ferramonti di Tarsia è stato il principale e più numeroso fra i vari luoghi di internamento per ebrei non italiani, apolidi e cittadini di paesi in guerra con l’Italia che il regime fascista aprì in vari luoghi del nostro paese tra il giugno e il settembre 1940, all’indomani dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Il gruppo di internati più numeroso fu quello degli ebrei stranieri. Per comprendere perché non vi furono rinchiusi Ebrei italiani, ma solo Ebrei stranieri provenienti da varie parti dell’Europa è necessario ricollegarsi al fenomeno dell’emigrazione forzata degli Ebrei avvenuta negli anni ‘30 in molti paesi europei. Nel 1903 con la pubblicazione da parte della polizia zarista dei “Protocolli dei Savi di Sion”, un falso documento che aveva lo scopo di dimostrare l’esistenza di una cospirazione ebraica per dominare il mondo, una nuova ventata di antisemitismo si diffonde progressivamente in tutta l’Europa e negli Stati Uniti, ma trova nella Germania il suo centro recettivo più rilevante. Già nella Prussia pre-nazista gli Ebrei non potevano accedere né a cariche statali, né nell’amministrazione, all’esercito o a cariche nell’università. Secondo Bismarck uno stato cristiano come la Prussia non poteva tollerare Ebrei nei suoi ranghi, salvo poi servirsi dei banchieri ebrei per risanare le proprie finanze. In questo contesto, l’Italia si pone in una posizione decisamente differente: il Risorgimento conferisce da subito agli Ebrei pari dignità e all’inizio dello scorso secolo numerosi ebrei italiani occuparono alte cariche istituzionali: 3 presidenti del Consiglio (Fortis, Luzzati e Sidney Sonnino), un sindaco di Roma (Nathan) e durante la I Guerra Mondiale il nostro esercito annoverò ben quindici generali e tre ammiragli ebrei. A quell’epoca, in Italia, l’avversario principale degli Ebrei era la chiesa cattolica e non certo lo stato italiano o il suo popolo.

Tuttavia, l’avvento dei regimi totalitari cambia completamente il volto dell’antisemitismo in tutta l’Europa. Nel 1933, all’arrivo del nazismo al potere, vivevano in Germania poco più di mezzo milione di Ebrei molti dei quali iniziarono a emigrare verso stati ritenuti più sicuri quali la Francia, gli Stati Uniti, la Palestina e il Sud America. Fino al settembre 1941, lo stesso nazismo più che l’internamento sceglie la via dell’emigrazione forzata degli Ebrei fuori dai propri territori. Malgrado l’ideologia fascista avesse al suo interno una chiara matrice antisemita, l’Italia fu protagonista di una più modesta immigrazione ebraica di fatto tollerata dallo stesso fascismo che, al contrario della Germania, permetteva agli ebrei stranieri la possibilità di integrarsi nella vita professionale italiana, di studiare all’università e di guadagnare i necessari mezzi di sussistenza. La mancanza poi di un diffuso antisemitismo nella popolazione italiana fa dell’Italia di quegli anni una sorta di “rifugio precario” per gli Ebrei in cerca di salvezza dal nazismo. Tuttavia, le leggi razziali italiane del 1938, cambiano radicalmente l’atteggiamento di sostanziale tolleranza-sopportazione: gli ebrei italiani, così come era avvenuto nella Prussia di Bismarck, vengono esclusi da ogni diritto civile, tenuti separati rispetto alla popolazione di “pura razza italiana”, ma non catturati e imprigionati; gli ebrei stranieri immigrati in Italia dopo il 1 gennaio 1919 non solo perdono i diritti civili, ma anche il diritto di residenza con l’ordine di espulsione entro 6 mesi dalla pubblicazione delle leggi razziali. Paradossalmente, d’altro canto, nel successivo 1939 fu promulgato un decreto per cui era concesso il visto turistico a ebrei stranieri che intendevano recarsi in Italia per affari, cura, studio e imbarco. In breve, dall’avvento del nazismo al potere immigrano in Italia circa 9.000 Ebrei: molti di loro si allontanarono dall’Italia dopo le leggi razziali, ma nel Maggio 1940 circa 4.000 ebrei stranieri si trovano ancora in Italia. In quel mese, precedente all’entrata in guerra, il fascismo decide di catturare e internare tutti gli ebrei stranieri che non avevano ottemperato al decreto di espulsione. E’ un paradosso pensare che l’Italia, inizialmente più tollerante rispetto alla Germania, emetta un ordine di cattura per gli ebrei stranieri più di un anno prima della stessa decisione da parte della Germania nazista, la quale iniziò il rastrellamento di tutti gli Ebrei solo dopo il settembre 1941. Un’altra delle tante contraddizioni dell’Italia riguardo alla questione ebraica.

La Liberazione

Il 14 settembre 1943, quindi a brevissima distanza di tempo dall’armistizio, il campo fu liberato dall’avanzata alleata, venendo raggiunto dalle avanguardie britanniche e riuscendo pochi giorni prima a convincere una colonna nazista della divisione corazzata Hermann Göring a non entrare nel campo stesso inscenando una falsa epidemia di tifo. Molti degli internati si erano comunque sparpagliati per maggior sicurezza nei villaggi circostanti[12]

Dopo la liberazione il campo rimase aperto sotto una direzione ebraica, supervisionata dagli inglesi, fino alla fine della guerra. Molti degli ex-internati seguirono le forze armate alleate. Nel maggio del 1944, un gruppo di circa 350 di loro si imbarcarono da Taranto per la Palestina; 1000 partirono il 17 luglio 1944 da Napoli per gli Stati Uniti dove furono internati per qualche tempo a Camp Oswego nello Stato di New York, prima che fosse concessa loro il diritto di residenza nel paese.

Gruppo del Pentcho o di Rodi

Era un grosso gruppo di giovanissimi ebrei appartenenti alla organizzazione sionista Betar che il 18 maggio del 1940 partì da Bratislava a bordo del battello fluviale Pentcho nella speranza di raggiungere la Palestina. Il gruppo era comandato dal sionista Alexander Citron. Il battello a stento navigò lungo il Danubio e arrivò nel mar Nero, passò lo stretto dei Dardanelli, ma quando si trovò in mare aperto la notte fra il 9-10 ottobre del 1940 naufragò di fronte ad un’isola deserta dell’Egeo chiamata Kamilanisi privi di ogni possibilità di sopravvivenza. Avvistati prima dagli inglesi (che però non andarono in loro soccorso)[9], furono salvati dalla nave militare italiana “Camogli” (che era molto più distante dall’isola rispetto agli inglesi) comandata dal Cap. Carlo Orlandi. La nave italiana li portò a Rodi dove furono internati fino agli inizi del 1942 e da qui portati in due riprese (febbraio e marzo 1942) a Ferramonti. L’odissea di questo battello e dei suoi passeggeri è narrata in diversi libri fra cui uno di John Bierman (Odyssey, 1984) e uno dello stesso Citron (Habaita). In seguito il capitano Orlandi venne preso dai nazisti che lo deportarono in un campo di concentramento in Germania[9].